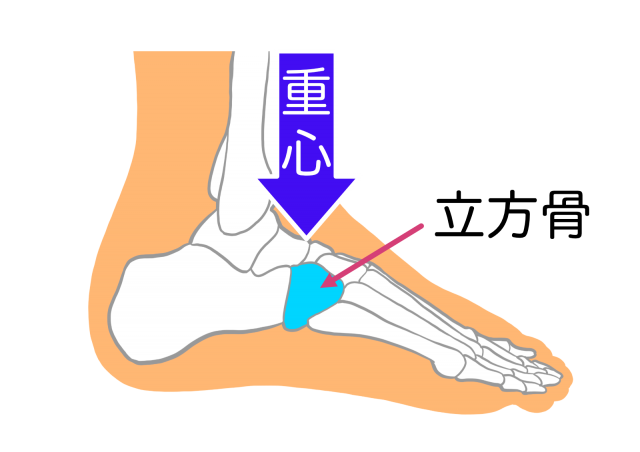

足部外側(小指側)にある立方骨。「足の甲」に当たる部分ですが、ほとんど可動性はありません。動かないことで「ケガしにくい」面もあるのですが、可動性が全くないと衝撃や圧迫力を他に逃がせないデメリットもあるんです。

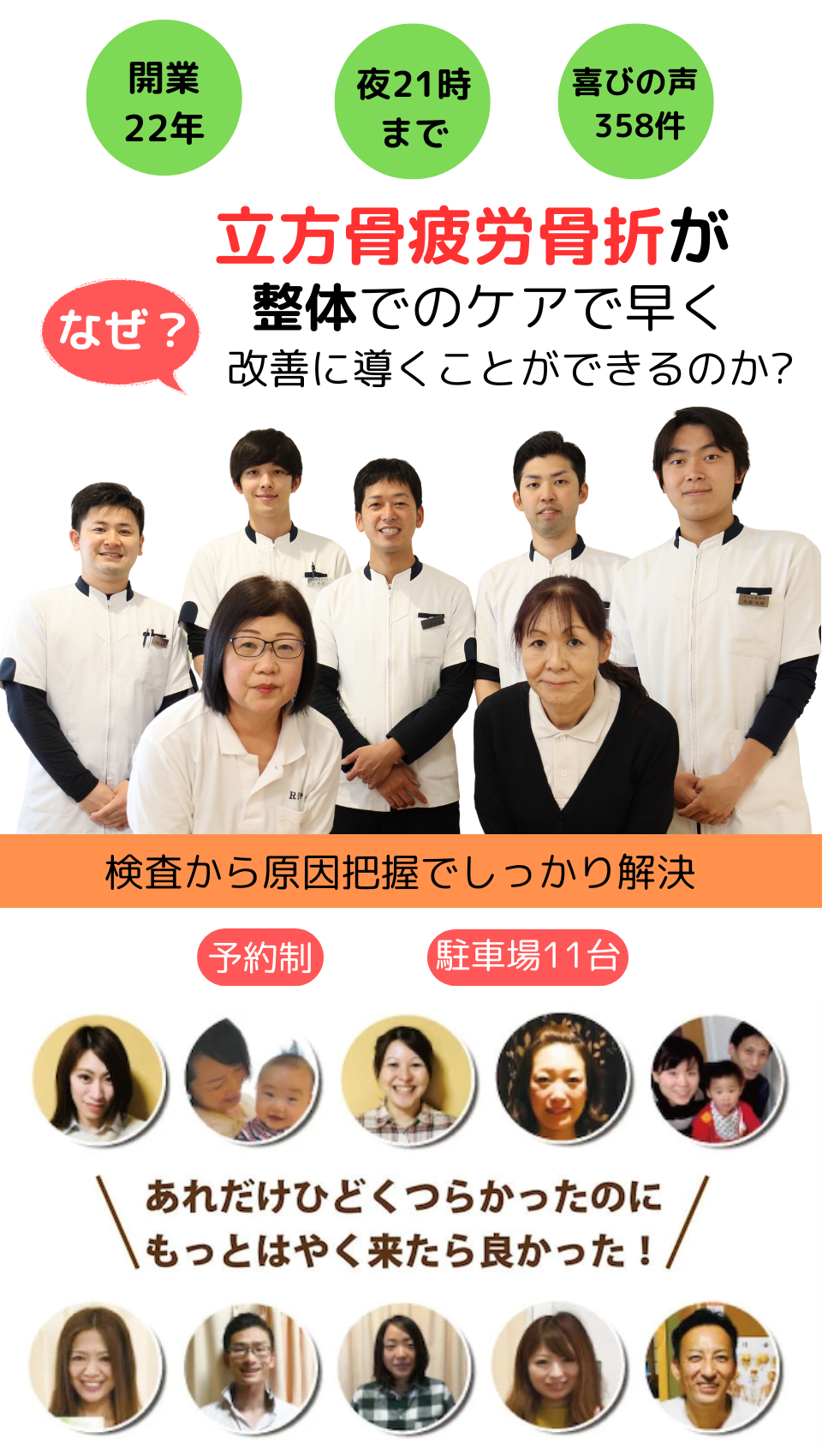

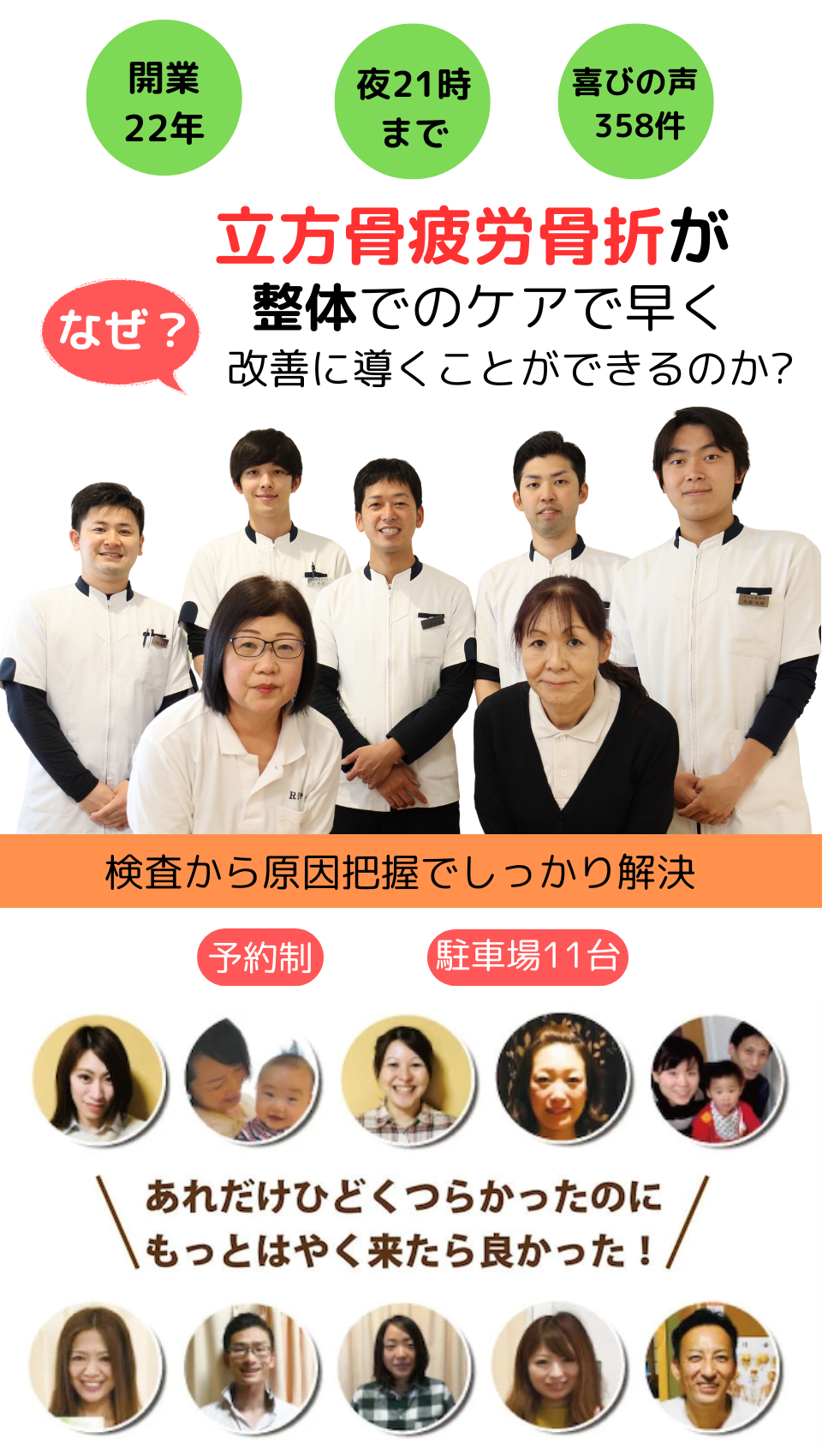

立方骨の場所

立方骨は足部外側(小指側)に存在し、踵骨、第4および第5中足骨基部、外側楔状骨と隣接している。隣接する骨の数は多いが、関節の可動性は極めて低い。

平面関節の特徴

立方骨は平面関節を形成し、靱帯および腱によって強固に結合されており、可動域は極めて限られる。しかし、外側縦アーチの構成要素の一部であるため、荷重が加わることでアーチは沈み込む。

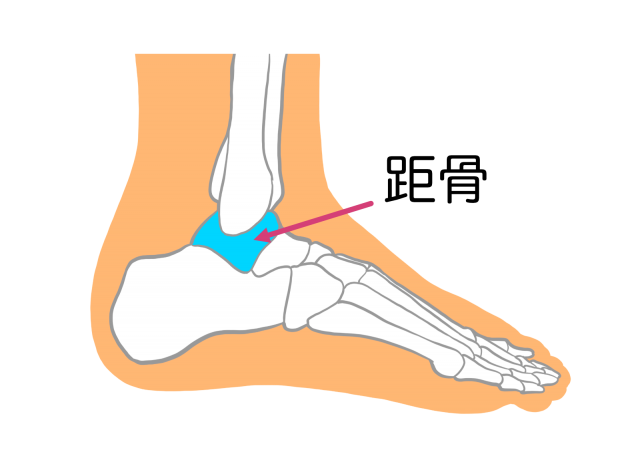

整体から見た原因

腸腰筋などのインナーマッスルの弱化から、足首が内反捻挫になり、関節では、距腿関節と距踵関節の歪みが強く、距骨が動きにくくなり、靭帯では、前距腓靭帯、踵腓靭帯や、後距腓靭帯などが、引っ張られて、周囲の筋肉が悪くなり、立方骨が引っ張られて、負担がかかることが原因かと思います。

長腓骨筋腱と立方骨への影響

長腓骨筋腱は外果を経由し、立方骨を滑車のように通過して足底に向かう。この通過時に「長腓骨筋腱溝」に沿って強い圧迫力が加わる。

さらに、蹴り出し動作では立方骨への荷重が強くかかり、長腓骨筋も動員されるため、内側からの押し返し力と相まって立方骨に大きなストレスが加わる。この反復負荷によって骨組織が損傷し、最終的に「立方骨疲労骨折」が発生する。

立方骨症候群との関連

立方骨症候群と立方骨疲労骨折は発生機序が類似しており、前者が進行すると後者へ移行する可能性がある。

立方骨骨折の再発予防

運動の中止は約4週間を要する。

その後、疼痛の状態を観察しながら、徐々に運動を再開する必要がある。また、再発防止のため、以下の要素を見直すことが推奨される。

- 練習量の調整

- 適切なフォームの確立

- 適切な道具の選定

- 適切な練習環境の整備

適切な管理と負荷の調整により、再発のリスクを最小限に抑えることが可能である。

骨折にはオステオトロンV

LIPUS(Low Intensity Pulsed Ultra Sound:低出力パルス超音波、略してLIPUS(リーパス)と呼んでいます。)

音圧効果により、骨折部位の骨の形成を促進し、骨癒合期間を約40%短縮できます。通常の骨癒合期間が50日の場合、40%の20日を短縮し30日(1か月)で骨癒合の方向に導きます。複数部位の同時治療や粉砕骨折・複雑骨折等の難治性骨折などにも、効率的な治療が行えます。

従来の骨折治療は、骨癒合に関しては自然治癒力に任せるのが通常でしたが、最近では骨折部に微弱な超音波を照射する事で骨の形成が促進されると言われています。これらを活用して開発されたのが“LIPUS”です!

1日20分、骨折部に当てるだけで骨癒合を促進させることが可能となります。

お電話ありがとうございます、

りーる整骨院でございます。